Dans un contexte de réglementation thermique et environnementale exigeante (RE2020, décret tertiaire, rénovation énergétique), l’architecte joue un rôle clé dans le choix et la prescription des isolants. Or tous les matériaux ne se valent pas, et leur performance dépend autant des caractéristiques physiques que du contexte d’usage.

1. Résistance thermique (R) : la base réglementaire

La résistance thermique (R, en m².K/W) traduit la capacité d’un matériau à ralentir les flux de chaleur.

- Formule : R = e / λ (épaisseur / conductivité thermique).

- Valeurs cibles en rénovation (France métropolitaine) :

- Toitures : R ≥ 6 à 8

- Murs : R ≥ 3,7 à 4,5

- Planchers : R ≥ 3

👉 Pour l’architecte : l’épaisseur nécessaire peut poser des contraintes dimensionnelles, notamment en réhabilitation patrimoniale.

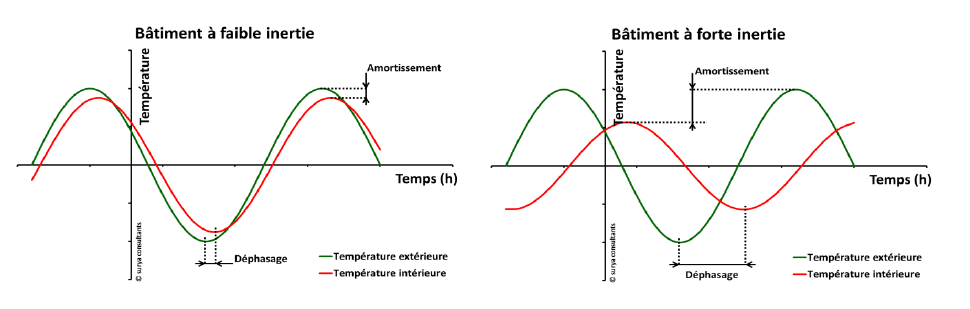

2. Déphasage thermique et inertie : le confort d’été

Au-delà du R, la capacité d’un isolant à stocker et restituer la chaleur (déphasage) est déterminante.

- Les matériaux denses (fibre de bois, ouate de cellulose, chanvre) assurent un déphasage > 10 h, favorable au confort d’été.

- Les isolants synthétiques (polystyrène, polyuréthane) présentent des déphasages plus courts (4 à 6 h).

👉 Pour l’architecte : arbitrer entre performance hivernale et confort estival selon le climat (Nord vs Sud de la France, urbain vs rural).

3. Comportement hygrothermique

Certains isolants sont hygroscopiques, capables de réguler l’humidité :

- Ouate de cellulose, laine de bois, chanvre : favorisent l’équilibre hygrothermique et limitent les risques de condensation.

- Isolants étanches (synthétiques) nécessitent une vigilance accrue sur la mise en œuvre du pare-vapeur.

👉 Pour l’architecte : intégration dans une paroi perspirante ou non, choix des membranes et détails constructifs essentiels.

4. Durabilité et cycle de vie

- Biosourcés : faible énergie grise, bonne circularité, mais vigilance sur la tenue mécanique et le risque aux rongeurs/insectes si mal protégés.

- Minéraux (laines de verre, de roche) : éprouvés, bon rapport coût/performance, mais énergie grise plus élevée et confort d’été limité.

- Synthétiques (PSE, PUR, PIR) : haut R pour faible épaisseur, mais comportement feu et recyclabilité encore problématiques.

👉 Pour l’architecte : croiser performance thermique, impact environnemental (FDES/INIES), et attentes du maître d’ouvrage (certifications HQE, BREEAM, etc.).

5. Points de vigilance en conception

- Ponts thermiques : un R élevé perd son intérêt si les détails (nez de dalle, jonctions menuiseries) sont négligés.

- Acoustique : certains isolants (ouate, fibres végétales, laine de roche) apportent un confort acoustique supérieur.

- Sécurité incendie : attention aux exigences de réaction au feu (classements Euroclasse A1 à F) dans les ERP et bâtiments tertiaires.

- Compatibilité structurelle : surcharge éventuelle des isolants lourds (ex. fibre de bois en toiture).

6. Vers un choix raisonné

Le rôle de l’architecte est de sortir d’une logique de “résistance thermique minimale” pour aller vers un raisonnement multicritère :

- Confort d’hiver + confort d’été

- Humidité et qualité de l’air

- Acoustique

- Impact environnemental (carbone, énergie grise)

- Pérennité et facilité d’entretien

✅ À retenir : prescrire un isolant ne se réduit pas à son lambda. C’est un acte architectural qui engage la performance thermique, le confort global et la durabilité du bâtiment. L’architecte a donc toute légitimité pour guider le maître d’ouvrage dans ce choix complexe, à l’interface entre technique, réglementaire et usage.